鋼材について ~Q & A~

鋼材はあくまで素材です。寸法には±(プラスマイナス)公差があります。

その為、定尺品はそのまま使うことは少なく、切断・穴明・溶接・サビ止め塗装等の

加工をして使用します。

サイズ表示には、ミリメートル(mm)とメートル(M)を使用します。トラブルの原因となる為、センチメートル(㎝)は使用しません。

鋼材には定価がありません。

国際商品である鋼材は市況商品の為、需要や供給・原材料(鉄鉱石・石炭・スクラップなど)の相場変動の影響を受けて

価格が変動します。

また定価がない為、数量・納入場所・納入方法・納期により同じ鋼材でも価格が変わる場合もあります。

鋼材は㎏単価を使用する場合が多く、これは1㎏あたり何円かで値段を出す方法です。

ではその鋼材の重量は何㎏なのか?今回はその算出方法について3回に分けて解説させていただきます。

鉄の重量計算方法についてですが、これはJIS規格によって決められた計算方法があります。

まず「鉄の比重は7.85㎏/㎡」というものが基本になっています。

これは厚さ1mm(ミリ)で幅x長さが1m(1000mm)x1m(1000mm)の鋼板(鉄板)の重量が7.85㎏ということです。

これをもとに例えば、

厚さ6mm x 幅1.5m(1500mm)x 長さ2m(2000mm)の鋼板の重量は

比重7.85㎏/㎡ x 6mm x 1.5m x 2m = 141.3㎏ となり、

この141.3㎏を3ケタに丸めるので「141㎏」になります。

※重量の丸めについては「鋼材の重量について③」で解説します

また、平鋼 6x100 5.5m 1本 の重量は、

比重7.85㎏/㎡ x 厚6mm x 幅0.1m(100mm) x 長さ 5.5m =約25.9㎏

となります。このように鉄の比重から重量を出していくことができます

また縞鋼板などの重量はメーカーなどによって多少前後しますが、各板厚ごとに1mx1mの重量がでてますので、それを基に計算すれば概算重量を出すことができます。

今回は㎏/m(メーター単重)からの重量計算についてです。

各鋼材・サイズごとにJIS規格によって1m(メートル)で何㎏あるかが分かる

『㎏/m(メーター単重)』がサイズ表などに載っています。

このメーター単重と長さの積によって、その鋼材の重量を出すことができます。

例えば、

山形鋼 6x50x50 5.5m 1本(4.43㎏/m)の重量計算は

4.43㎏/m x 5.5m = 24.365㎏ これを丸める為、「24.4㎏」となります。

※重量の丸めについては次回解説いたします。

ちなみに鉄の丸パイプの重量計算式があります

(外径mm-肉厚mm)x 肉厚mm x 0.02466 = 丸パイプの㎏/m(メーター単重)

この式を使うとSGP25A(外径34mmx肉厚3.2mm、定尺5.5m)の重量は、

( 34mm - 3.2mm ) x 3.2mm x 0.02466 = 2.43㎏/m(メーター単重)

2.43㎏/m x 5.5m = 13.365㎏ これを丸める為、「13.4㎏」となります。

おまけ程度に覚えておくと意外と便利です。

重量の計算について前回、前々回と説明してきました。

以前に鋼材(鉄)は㎏単価を使用することが多いと説明しましたが、その場合最終的に重量を整数に丸める必要があります。(鉄の場合です)

今回はその『重量の丸め方』について解説します。

まず鉄の重量は3ケタに丸めます(1本の重量が1000㎏以上の時は3ケタ以上になります)

例 141.3㎏→141㎏、141.6㎏→142㎏、16.83㎏→16.8、16.87㎏→16.9㎏ など

一見、四捨五入のように見えますが、JISで決められた丸め方でややこしい所があります。

それは丸める数の最終ケタの次の数字が「5」の場合です。

(○○○.5㎏、○○.○5㎏、○.○○5㎏など)

この場合、

‣ 5の後に数字が続いているか。

‣ 5の後に数字がなく、丸める数字、つまり5の前の数字が

偶数か奇数かで変わります。

ⓐ5の後に数字が続いている場合・・・↑切り上げ↑

例 122.53…㎏→123㎏、12.358…㎏→12.4㎏、7.9852…㎏→7.99㎏

ⓑ丸める数字が偶数の場合・・・ ↓ 切り捨て ↓

例 122.5㎏→122㎏、15.65㎏→15.6㎏、7.985㎏→7.98㎏

ⓒ丸める数字が奇数の場合・・・ ↑ 切り上げ ↑

例 121.5㎏→122㎏、15.55㎏→15.6㎏、7.975㎏→7.98㎏ となります。

これをもとにして鋼材の計算方法は、

① 一次計算「1本、1枚の重量を出す」

→3ケタに丸める(1本の重量が1000㎏以上の時は3ケタ以上になります)

② 二次計算「①に員数を掛けて重量を出す」

→整数に丸める(この場合もJIS規格の丸め方に則ります)

上記のようにして最終的に重量を出します。

例 山形鋼 6x65x65 5.5m 3本 (5.91㎏/m)の重量を出します

① 1本の重量を計算する

5.91㎏/m x 5.5m = 32.505㎏ 3ケタに丸める →32.5㎏

② ①に員数を掛けて重量を計算する

32.5㎏ x 3本 = 97.5㎏ 整数に丸める → 98㎏

おおまかに、このようにして鋼材の重量は計算していきます。

四捨五入とは微妙に違ってきますのでご注意ください。

鋼材でカラーというとサビ止め塗装品のことを指し、一般的に赤サビ止めのことをいいます。

他にもサビ止めにはグレーなどの色がありますが、そのときはカラーとは言わず、色名で言います。

あくまで生地品に比べてサビにくいというもので、下地塗装のようなものなので保管状態などによりサビが生じる場合があります。

鋼材に亜鉛めっき加工をしたもので、「めっき」・「ホワイト」・「白」・「どぶ」などと呼ばれます

生地やカラー品に比べてサビに強く、サビやすい場所などで鉄材を使う場合によく使われます

めっき品には『先めっき』と『どぶめっき』の2つがあります

『先めっき』は、亜鉛鉄板のようにコイルの状態からめっきされており、そこから角パイプや丸パイプ・C形鋼などにロールしたものです。めっき加工の後にロールしている為、表面がキレイです

『どぶめっき』は、鋼材をめっき槽にいれてめっき加工したものを指します。先メッキ品に比べて亜鉛の付着量が多く、よりサビに強いです。

表面は先メッキ品と比べるとあまりキレイではありません

めっき加工は本来、防食を目的として施されるものであり、装飾の目的で施されるものではありません

ミルシートとは、鋼材の証明書のことです

その鋼材のメーカーや製造年月日、規格、サイズなどが記されており、公共事業などの際に提出する書類です

あくまで使用した鋼材に対し発行されるものですので、納品前にお出しすることはできません

また加工品や取り寄せ品の場合、ミルシートの手配に時間をいただくことがあります

鋼材によっては事前に言っていただかないと用意できない場合がありますのでご注意ください

前回の『ミルシート』の時に、「鋼材によっては事前に言っていただかないと用意できない場合がある」

と説明しましたが、それは「ムキ」の存在があるからです

ムキとは無規格品のことを言い、鋼材によってこの「ムキ」があります

無規格品といっても粗悪品ということでは決してなく、規格品に比べて安価のため幅広く流通しています

ただ、あくまでも無規格品ですのでミルシートが出ません

ミルシートが必要となる際は、事前に規格品での手配をしなければなりませんのでご注意ください

板や丸鋼、角鋼などに「ミガキ」とよばれるものがあります

ミガキ=研磨と思う方もいると思いますが、鋼材のミガキは『冷間圧延(冷延)』した鋼材のことを指します

一般的な板や丸鋼、角鋼は熱間圧延(熱延)したものです

ミガキはその熱延したモノを常温下でさらに圧延し、寸法精度を高めたもののことを指します

冷間圧延の工程中に、その鋼材の表面がとれて綺麗に磨いたようになるためミガキと呼ばれます

ステンレスでも種類によってHOT・(H)(熱延)やCOLD・(C)(冷延)などがあります

第6回「カラー」で赤やグレー錆び止め、第7回にてめっきは白など『色』について話してきました

今回は「 黒 」についてです

黒は一般的に『生地品』のことを指し、「黒」や「黒皮」と呼ばれます。

黒皮は”スケール”とも呼ばれ、熱間圧延した際に鋼材の表面に生じる酸化被膜のことを指します

「鉄」という字は「くろがね」とも呼ばれますから「”黒”い金属」なのです

黒は生地、カラーは赤サビ止め、グレーはグレーサビ止め、白はめっきと覚えてください

『後めっき加工』や『指定塗装』などがある場合は黒の生地品が使われます

※ちなみに黒色のサビ止め塗料というものもありますが、一般的には黒は生地品を指すのでご注意ください

鋼板の大きさのことを「サブロク」「シハチ」「ゴトウ」「メーター板(バン)」などと呼ばれることが多くあります

これは鋼板の定尺のサイズのことを指しています

サブロクは3'x6'、シハチは4'x8'、ゴトウは5'x10'です

この3、4、6、8・・・などの数字は何を指すのか・・・

尺(303mm)という方もいますが、本来はフィート(304.8mm)のことです

つまり「サブロク」は3フィートx6フィートの板ということです

「サブロク」

(3′x6′) 914mmx1829mm

鋼板にて一般的に使われる定尺です。ステンレスやアルミなどには使用されません

「シハチ」

(4′x8′) 1219mmx2438mm

鋼板やステンレス、アルミなど様々な板において使用されます

板の種類によってはシハチが1250mmx2500mmの場合があります

「ゴトウ」

(5′x10′) 1524mmx3048mm

シハチと同様に様々な鋼板において使われている定尺のサイズになります

「メーター板(バン)」

(1x2) 1000mmx2000mm

ステンレスやアルミなどの板で使われる定尺サイズ。鉄では一般的に使用しません

メーターはM(メートル)のことで1Mx2Mの板サイズになります

※板厚で「テンロク」と呼ばれることがありますが、

これは1.6mm厚の板のことを指します

0.6mm厚の板は「コンマロク」と言います

少し紛らわしい為、混同しないよう注意が必要となります

当社では加工の依頼も多くいただいてます

切断、穴明、曲げなど様々な加工がありますが、今回は『曲げ』についてです

曲げ加工といっても鋼材の種類や曲げ方により様々な呼ばれ方や区別がされています

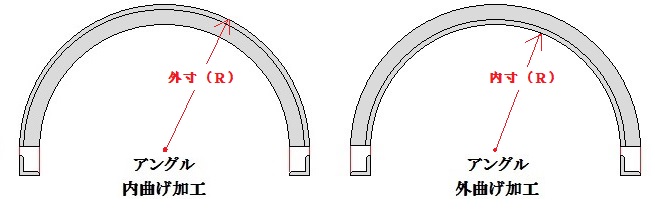

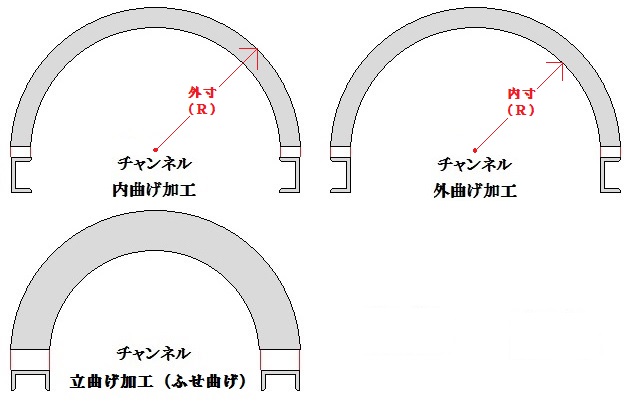

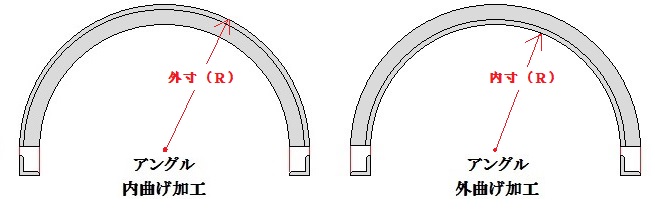

今回はその中からアングルやチャンネルの内曲げ・外曲げについてのお話です

内曲げ・外曲げの区別は、

「アングル『L』・チャンネル『U』の開いた口が内外のどちらを向いてるか?」です

・内側を向いて曲げられていれば「内曲げ加工」になります

・外側を向いていれば「外曲げ加工」になります

サイズの寸法は、『L』・『U』の背までを測るのが一般的で

内曲げの時は【内曲げ外寸R(=半径)】が、

外曲げの時は【外曲げ内寸R】がよく使われます

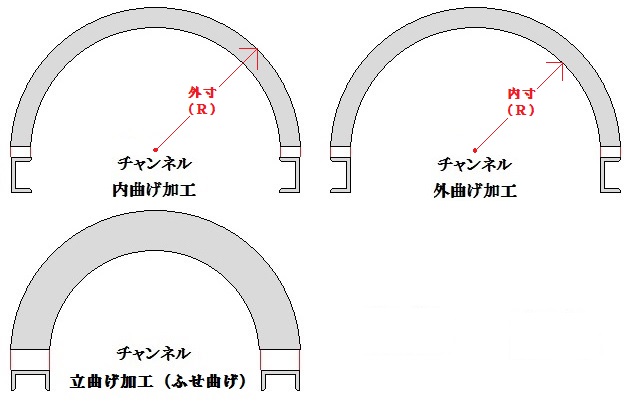

チャンネルは『U』をふせて曲げられた「立曲げ加工(ふせ曲げ)」もあります

御見積や御注文をいただく際は、

「どんな曲げなのか?」

「どれくらいの大きさの曲げなのか?」

「内寸なのか?外寸なのか?芯々なのか?」

などが曲げ加工ではとても重要になってきます

間違いを防ぐ為にも簡単な図でも構いませんので、

文字だけでなく絵にすることが大切となります

前回はアングル・チャンネルの『内曲げ』・『外曲げ』について解説しました

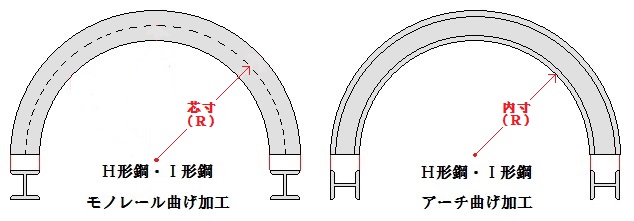

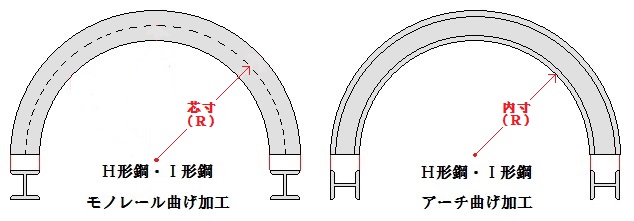

今回はH形鋼・I形鋼の曲げの「モノレール曲げ」と「アーチ曲げ」についてです

上の図のように「モノレール曲げ」と「アーチ曲げ」の違いは曲げる向きになります

「モノレール曲げ」は電車などの軌条(レール)のように曲げたものになります

クレーンのレールなどに使用したりします

寸法の測り方は芯寸R(=半径)もしくは芯々φ(=直径)で測ります

「アーチ曲げ」はアーチ型の鉄骨建築などの際に使用され、

内寸R、もしくはφで寸法をとります

加工品の御見積や御注文をいただく際は、

「どんな曲げなのか?」

「どれくらいの大きさの曲げ加工なのか?」

「内寸なのか?外寸なのか?それとも芯寸なのか?」

などがとても大切になります

簡単な図でも構いませんので文字だけでなく絵にすることで

間違いや勘違いを防ぐ為に重要となります

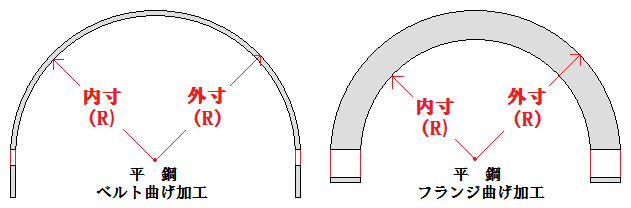

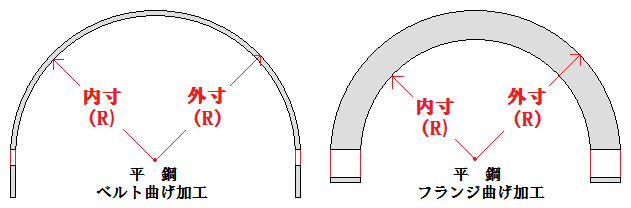

曲げ加工の第3回は平鋼の曲げ、「ベルト曲げ」と「フランジ曲げ」です

フランジ曲げは配管等でパイプ同士をつなぐ際などに使われる

「フランジ」に形状が似てるためこう呼ばれています

「ベルト曲げ」「フランジ曲げ」ともに内寸R(=半径)、または外寸Rが使用されます

これはどちらでもいいというわけではなく、どちらの寸法を重視するかで使い分けます

曲げ加工の際に『公差』が出る為、計算上で内寸・外寸で同じになる加工でも

出来た加工品が全く同じものとは限らないのです

使い方によって内寸を大切にするのか外寸が大事なのかが変わってきます

例えばかぶせるフタをつくる際に、

かぶせるものより少し大きく作らなければならない時には内寸で考える必要があります

逆に、何かにはめ込むようにして使用する際は、

はめ込むところより小さく作らなければいけないので外寸を重視します

このように用途に応じて寸法の出し方を使い分けていきます

加工品の御見積や御注文の際は、

「どういった曲げなのか?」

「内寸なのか?外寸なのか?」

「どう使うのか?」などが大切になってきます

簡単な図でも構いませんので文字だけでなく絵にすることで

間違いや勘違いを防ぐ上で重要となってきます

3回にわたって曲げ加工について解説してきましたが、

板や丸パイプ、角パイプなどさまざまな曲げ加工も御請けできますので

ぜひお問い合わせください!

Stain(錆び・汚れ)less(しない)の名前の通り非常に錆びにくい

それがステンレスの最大の特徴です

『ステンレス』や『ステン』、規格のSUSから『サス』などと呼ばれています

単価的には鉄より高くなりますが、水場などのサビやすい場所であったり、

研磨品は手摺りなどの目に見える場所など幅広く使用されています

サビに強いステンレスですが、

電位差のため他の金属との長時間の接触などによる「電食」、

他の金属のサビが表面に付着して起こる「もらいサビ」、

海水などに含まれる塩素の付着などにより局部的に腐食することがあります

環境に適した鋼種・メンテナンスをすることにより、長く美しく保つことができます

ステンレスの一般的な規格に「SUS304」があり、

『サス・さんまるよん』や『さんまるよん』と呼ばれます

炭素含有量が少なく、加工・溶接・耐蝕性が良好の為、広く使われています

磁性は少なく磁石がつきにくいです

SUS304以外でよく使われるのが「SUS430」です

『サス・よんさんまる』や『よんさんまる』などと呼ばれています

SUS304と比べるとニッケルが含まれていないので耐蝕性は劣りますが、

安価の為、一般的に広く使われています

また磁性があり磁石がつくことも違いの一つです

ちなみにSUSは「Steel Use Stainless」の頭文字をとったものです

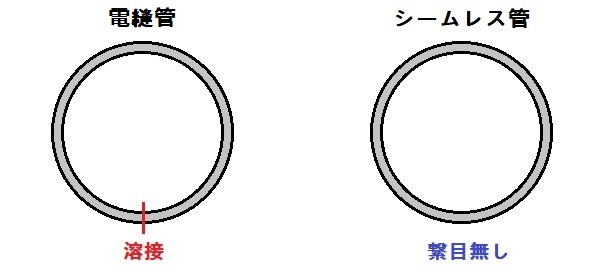

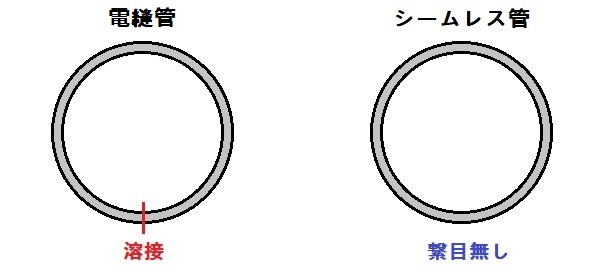

丸パイプは製造方法により『電縫管』と『シームレス管』の大きく2つに分けられます

『電縫管』

・電縫管とは板をパイプ状に曲げ、その繋目を溶接して丸パイプにしたもので溶接管とも呼ばれます

・肉厚が薄いパイプに多く使われ、板を曲げて製造しているのでパイプの肉厚を一定の厚みにすることができます

・シームレス管と比べて安価な為、一般的に広く流通しています

・一般的な丸パイプ、SGPやSTKはこの電縫管となります

・パイプの内側を指でなぞると溶接したあとが確かめられるかもしれません

『シームレス管』

・シームレス管とはその名の通りシーム(繋目)レス(無し)のパイプのことです

・電縫管では難しい肉厚の厚いパイプでもシームレス管なら製造が可能となります

・しかし、電縫管のように板を曲げて作るわけではないので、製造方法により偏肉がある場合があり、寸法精度が出ない場合があります

・ただ、溶接管のようにパイプ内に溶接のあとがないので、パイプ内に丸棒などを差し込むような加工の場合はシームレス管が使われることも多いです

・また、溶接管に比べて強度があるので力のかかる場所などに使用するときはこのシームレス管がよく使われます